Einfache Neuronale Netzwerke#

Künstliche Neuronale Netzwerke (Artificial Neural Networks, abegekürzt als ANNs oder einfach NNs) sind inspiriert von biologischen neuronalen Netzwerken und bestehen aus miteinander verbundenen Knoten (Neuronen), die Informationen verarbeiten.

Ein Neuron macht folgendes:

Es empfängt Eingaben von anderen Neuronen oder von der Außenwelt.

Jede Eingabe wird mit einem Gewicht multipliziert, das die Bedeutung dieser Eingabe angibt.

Die gewichteten Eingaben werden summiert, und ein Bias-Wert wird hinzugefügt.

Das Ergebnis wird durch eine Aktivierungsfunktion geleitet, die bestimmt, ob das Neuron “feuert” (aktiviert wird) oder nicht.

Die Aktivierungsfunktion ist oft einfach \(f(x) = \max(0, x)\) (ReLU - Rectified Linear Unit).

Wir veranschaulichen dies mit einer einfachen Implementierung:

Neuron-Klasse: Repräsentiert ein einzelnes Neuron mit Eingaben, Gewichten und Bias.Input-Klasse: Repräsentiert eine Eingabequelle für das Neuron (Außenwelt).

class Neuron:

def __init__(self, parents, weights, bias):

self.parents = parents

self.weights = weights

self.bias = bias

def activate(self):

tmp = 0

for i, parent in enumerate(self.parents):

tmp += parent.activate() * self.weights[i]

tmp += self.bias

return max(0, tmp)

class Input:

def __init__(self, value=0.0):

self.value = value

def activate(self):

return self.value

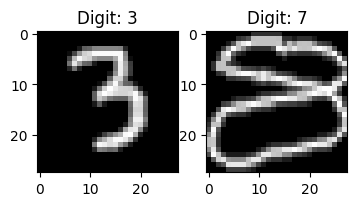

Als erste Beispiel erstellen wir ein Neuronales Netzwerk mit einem Input und einem Neuron, das diesen Input verarbeitet.

n0 = Input()

n1 = Neuron([n0], [1.0], -0.5)

Um die Wirkung zu visualisieren, plotten wir die Aktivierungsfunktion des Neurons in Abhängigkeit von seinem Input-Wert.

import matplotlib.pyplot as plt

def plot_activation(neuron):

outputs = []

for x in range(-50,150):

n0.value = x/100

outputs.append(neuron.activate())

plt.plot([x/100 for x in range(-50,150)], outputs)

plt.xlabel('Input value')

plt.ylabel('Output value')

plt.show()

plot_activation(n1)

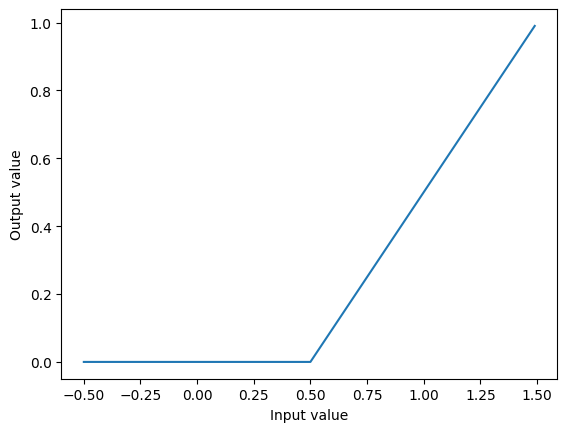

Durch Verketten von mehreren Neuronen können wir komplexere Netzwerke erstellen, die in der Lage sind, kompliziertere Funktionen darzustellen.

Wir erstellen ein kleines Netzwerk mit 4 Neuronen um die sogenannte Hutfunktion darzustellen

n0 = Input(1.0)

n1 = Neuron([n0], [1.0], 0.0)

n2 = Neuron([n0], [1.0], -0.5)

n3 = Neuron([n0], [1.0], -1.0)

n4 = Neuron([n1, n2, n3], [2.0, -4.0, 2.0], 0.0)

plot_activation(n4)

Matrixdarstellung von Neuronalen Netzwerken#

Anstatt jedes Neuron einzeln zu betrachten können wir eine gesamte Schicht von Neuronen als Matrixoperation darstellen.

Eingabevektor \(x\)

Gewichtsmatrizen \(W_0, W_1, \ldots\) für jede Schicht

Bias-Vektoren \(b_0, b_1, \ldots\) für jede Schicht

Aktivierungsfunktionen \(f\) werden auf die Ergebnisse angewendet

Dabei ist für einen Vektor \(x\in \mathbb{R}^n\) die Aktivierungsfunktion definiert als

\[\begin{split} f(x) = \begin{pmatrix} f(x_1) \\\ f(x_2) \\\ \vdots \\\ f(x_n) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \end{split}\]

Ein allgemeines Neuronales Netzwerk hat also die Form:

Das obige Beispiel mit 4 Neuronen kann so dargestellt werden:

Training von Neuronalen Netzwerken#

Oft will man Neuronale Netzwerke erstellen, die gewisse Funktionen approximieren, z.B. Bildklassifikation:

\(\text{Output}(x) =1 \) bedeutet das Bild zeigt eine Katze

\(\text{Output}(x) =0 \) bedeutet das Bild zeigt keine Katze

Dazu benötigt man viele Trainingsdaten (Bilder mit und ohne Katzen), die man in Vektorform bringt.

Jedes Bild wird in einen Vektor \(x_i\), \(i=1,\ldots, n\) umgewandelt (siehe, z.B., Kapitel ‘Matrix-Vektor Operationen mit

NumPy’)In einem Vektor \(y\in \mathbb{R}^n\) werden die zugehörigen Labels gespeichert (1 für Katze, 0 für keine Katze)

Dann wählt man die Gewichte und Biases des Neuronalen Netzwerks so, dass die Vorhersagen des Netzwerks für die Trainingsdaten möglichst genau sind.

\(\text{Output}(x_i) \approx y_i\) für alle Trainingsdaten \(i=1,\ldots, n\)

Dies geschieht meistens mit der Methode des Gradientenabstiegs (Gradient Descent):

Dazu braucht man mehrdimensionale Ableitungen (Gradienten)

Kettenregel für mehrdimensionale Funktionen

Nicht in EPROG!

Ein-Layer Neuronale Netzwerke#

Wir beschränken uns im Folgenden auf besonders einfache Neuronale Netzwerke mit nur einer versteckten Schicht (One-Layer Neural Networks).

Diese Netzwerke haben die Form:

Die versteckte Schicht ist \(W_0\), \(b_0\) (hidden layer)

Die Ausgabeschicht ist \(W_1\) (output layer)

Zusätzlich fixieren wir die Werte der ersten Schicht \(W_0\) und \(b_0\) zufällig und wählen nur die Werte der zweiten Schicht \(W_1\) speziell.

Wir haben bereits gesehen, dass die zufällige Wahl von Vektoren (mit Normalverteilung) sehr viele fast orthogonale Vektoren erzeugt. Dies hilft dabei, dass die Neuronen in der versteckten Schicht unterschiedliche Aspekte der Eingabedaten erfassen.

Die zweite Schicht wird dann so gewählt, dass die Ausgaben des Netzwerks möglichst gut zu den Trainingsdaten passen.

Dazu erstellen wir zuerst die Matrix \(M\in \mathbb{R}^{m\times n}\), deren Spalten die Ausgaben der versteckten Schicht für alle Trainingsdaten sind, also

\[ M = \Big(f(W_0x_0 + b_0), f(W_0x_1 + b_0), \ldots, f(W_0x_n + b_0)\Big) \]Dann erstellen wir den Datenvektor \(y\in \mathbb{R}^{1\times n}\) mit den zugehörigen Labels (z.B., 1 für Katze, 0 für keine Katze).

Schließlich wählen wir \(W_1\in \mathbb{R}^{1\times m}\) so, dass die Vorhersagen des Netzwerks möglichst gut zu den Labels passen, also \(W_1 M \approx y\) oder äquivalent \(M^T W_1^T \approx y^T\).

Falls \(m = n\), geschieht dies mit \(W_1^T=x\) durch Lösen des linearen Gleichungssystems

\[ M^Tx = y^T. \]Der realistischere Fall ist \(m<n\). Dann kann man mit die Methode der kleinsten Quadrate anwenden, also man löst das Gleichungssystem

\[ M M^T x = M y^T. \]Man kann zeigen, dass dies den Fehler \(\|W_1 M - y\|_2\) minimiert.

import numpy as np

class NeuralNet:

def __init__(self,input_size, hidden_size):

self.W0 = np.random.randn(hidden_size, input_size) * 0.01

self.b0 = np.random.randn(hidden_size, 1)*0.01

self.W1 = np.zeros((1, hidden_size))

def optimize(self, x_data, y_data):

M = np.maximum(self.W0 @ x_data + self.b0, 0)

self.W1 = np.linalg.solve(M @ M.T, M @ y_data.T).T

def predict(self, x):

M = np.maximum(self.W0 @ x + self.b0, 0)

return self.W1 @ M

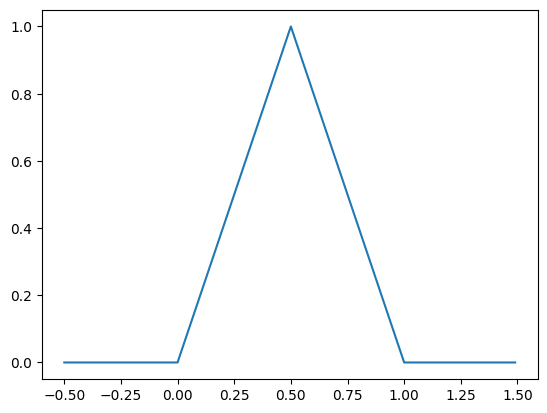

Beispiel: Approximation der Hutfunktion#

Wir können die Methode testen, indem wir versuchen, die Hutfunktion von oben zu approximieren

Anstelle die versteckte Schicht zufällig zu wählen, setzen wir die Gewichte und Biases wie im vorherigen Beispiel ein

Dann optimieren wir nur die Gewichte der Ausgabeschicht mit der obigen Methode

x_data = np.array([[-0.5, 0, 0.5, 1, 1.5]])

y_data = np.array([[ 0 , 0, 1 , 0, 0 ]])

nn = NeuralNet(input_size=1, hidden_size=3)

nn.W0 = np.array([[1.0], [1.0], [1.0]])

nn.b0 = np.array([[0.0], [-0.5], [-1.0]])

nn.optimize(x_data, y_data)

print(nn.W1)

import matplotlib.pyplot as plt

x_test = np.arange(-1,2,0.1).reshape(1,-1)

predictions = nn.predict(x_test)

plt.plot(x_test.flatten(), predictions.flatten(), '-x', label='Predictions')

plt.xlabel('Input value')

plt.ylabel('Output value')

plt.show()

[[ 2. -4. 2.]]

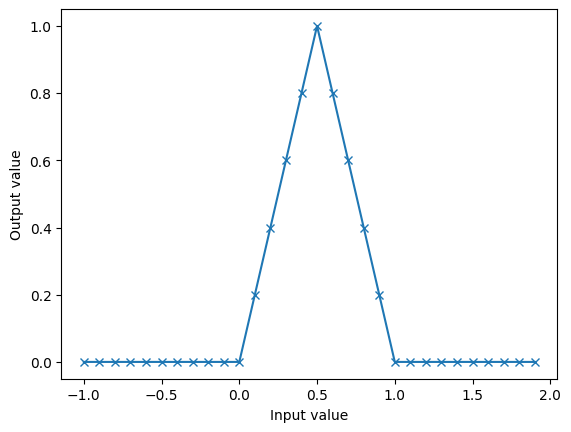

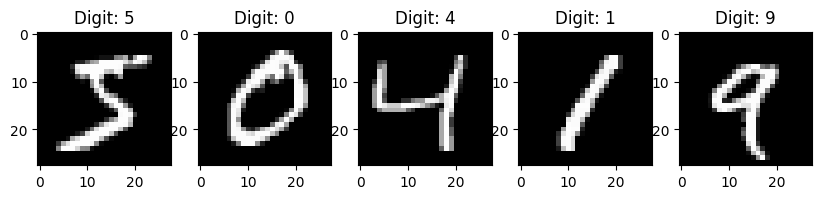

Beispiel: Handschrifterkennung mit Neuronalen Netzwerken#

Als interessanteres Beispiel betrachten wir die Erkennung von handgeschriebenen Ziffern mit unserem Neuronalen Netzwerk

Wir verwenden den MNIST-Datensatz, der 70.000 Bilder von handgeschriebenen Ziffern (0-9) enthält (frei verfügbar im Internet)

Jedes Bild hat die Größe 28x28 Pixel, also 784 Pixel insgesamt

Die Bilder sind als Numpy-Arrays gespeichert.

Es gibt 60.000 Trainingsbilder zum Trainieren des Netzwerks und 10.000 Testbilder zum Testen der Genauigkeit des Netzwerks nach dem Training.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

data = np.load('data/mnist_data.npy',allow_pickle=True).item()

x_train = data['x_train']

y_train = data['y_train']

x_test = data['x_test']

y_test = data['y_test']

def show_samples(x_train, y_train):

N = x_train.shape[0]

plt.subplots(1,N, figsize=(2*N,4))

for i in range(N):

plt.subplot(1,N,i+1)

plt.imshow(x_train[i].reshape(28,28), cmap='gray')

plt.title(f'Digit: {y_train[i]}')

plt.show()

show_samples(x_train[:5], y_train[:5])

Wir wandeln jedes Bild in einen Vektor \(x_i\in \mathbb{R}^{784}\) um, \(i=1,\ldots, 60000\) für die Trainingsdaten um.

Analog für die Testdaten mit \(i=1,\ldots, 10000\)

Die Pixelwerte werden normalisiert, indem sie durch 255 geteilt werden, sodass alle Werte im Bereich \([0,1]\) liegen.

Die Labels der Trainingsdaten werden in die sogenannte One-Hot-Codierung umgewandelt:

\(y \in \mathbb{R}^{10\times 60000}\) mit

\(y_{jk} = 1\) wenn das \(k\)-te Trainingsbild die Ziffer \(j\) zeigt

\(y_{jk} = 0\) sonst

Der Grund ist, dass sonst benachbarte Ziffern (z.B., 3 und 4) leichter verwechselt werden könnten, wenn nur eine einzelne Zahl als Label verwendet wird.

x_train = x_train.reshape(x_train.shape[0], -1).T / 255.0

x_test = x_test.reshape(x_test.shape[0], -1).T / 255.0

y_train = np.eye(10)[y_train].T

print(f"Shape of x_train: {x_train.shape}, Shape of y_train: {y_train.shape}")

Shape of x_train: (784, 60000), Shape of y_train: (10, 60000)

Wir erweitern unser Neuronales Netzwerk so, dass die Output-Dimension 10 ist.

Wir optimieren also 10 verschiedene Gewichtsvektoren \(W_1^{(1)}\), \(W_1^{(2)}\), …, \(W_1^{(10)}\)

\(W_1^{(i)}\) wird so gewählt, dass der Output \(1\) ist, falls das Bild die Ziffer \(i\) zeigt, und \(0\) sonst.

Wir redefinieren die

predict-Methode so, dass sie die Ziffer mit dem höchsten Output-Wert zurückgibt.

class NeuralNet2(NeuralNet):

def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):

super().__init__(input_size, hidden_size)

self.W1 = np.zeros((output_size, hidden_size))

def optimize(self, x_data, y_data):

M = np.maximum(self.W0 @ x_data + self.b0, 0)

for i in range(self.W1.shape[0]):

self.W1[i,:] = np.linalg.solve(M @ M.T, M @ y_data[i].T).T

def predict(self, x):

M = np.maximum(self.W0 @ x + self.b0, 0)

return np.argmax(self.W1 @ M, axis=0)

Jetzt können wir das Netzwerk erstellen, trainieren und testen.

Wir erstellen mehrere Netzwerke mit unterschiedlicher Anzahl von Neuronen in der versteckten Schicht (z.B., 10, 50, 100, 500, 1000)

import time

nn10 = NeuralNet2(input_size=x_train.shape[0], hidden_size=10, output_size=10)

nn50 = NeuralNet2(input_size=x_train.shape[0], hidden_size=50, output_size=10)

nn100 = NeuralNet2(input_size=x_train.shape[0], hidden_size=100, output_size=10)

nn500 = NeuralNet2(input_size=x_train.shape[0], hidden_size=500, output_size=10)

nn1000 = NeuralNet2(input_size=x_train.shape[0], hidden_size=1000, output_size=10)

for nn in [nn10, nn50, nn100, nn500, nn1000]:

start_time = time.time()

nn.optimize(x_train, y_train)

end_time = time.time()

print(f"Hidden neurons: {nn.W0.shape[0]}, Training time: {end_time - start_time:.2f}s")

Hidden neurons: 10, Training time: 0.05s

Hidden neurons: 50, Training time: 0.12s

Hidden neurons: 100, Training time: 0.21s

Hidden neurons: 500, Training time: 2.12s

Hidden neurons: 1000, Training time: 5.37s

Die Fehlerrate im Testdatensatz hängt stark davon ab, wie groß die versteckte Schicht gewählt wird.

sizes = [10, 50, 100, 500, 1000]

for i, nn in enumerate([nn10, nn50, nn100, nn500, nn1000]):

predictions = nn.predict(x_test)

print(f"Error rate in test set (size {sizes[i]}): {np.sum(predictions != y_test) / y_test.shape[0]:%}")

Error rate in test set (size 10): 69.800000%

Error rate in test set (size 50): 26.020000%

Error rate in test set (size 100): 17.200000%

Error rate in test set (size 500): 8.230000%

Error rate in test set (size 1000): 5.880000%

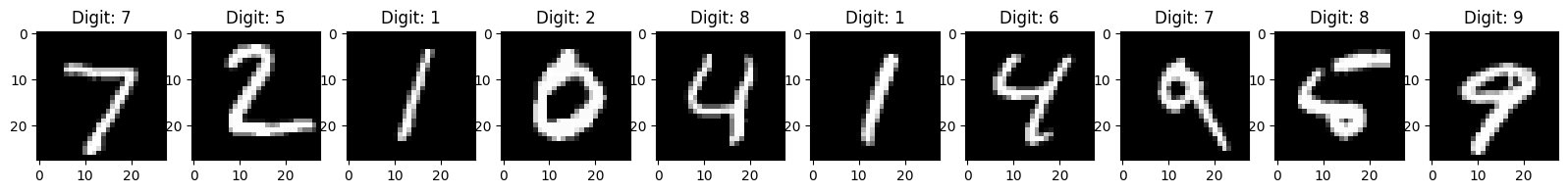

print("Show some predictions of NN with 10 hidden neurons")

show_samples(x_test[:, :10].T, nn10.predict(x_test[:, :10]))

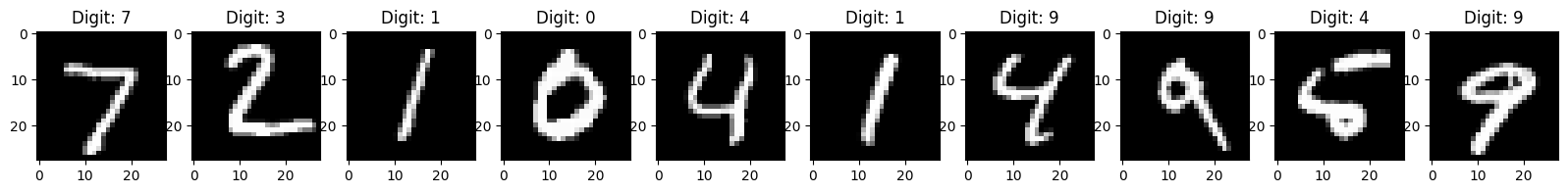

print("Show some predictions of NN with 50 hidden neurons")

show_samples(x_test[:, :10].T, nn50.predict(x_test[:, :10]))

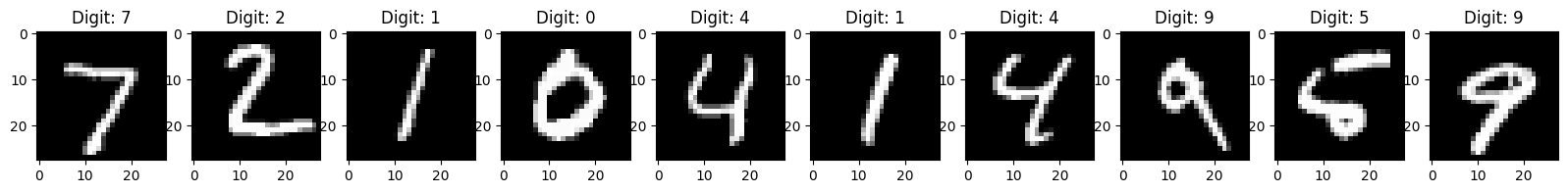

print("Show some predictions of NN with 500 hidden neurons")

show_samples(x_test[:, :10].T, nn500.predict(x_test[:, :10]))

Show some predictions of NN with 10 hidden neurons

Show some predictions of NN with 50 hidden neurons

Show some predictions of NN with 500 hidden neurons

Wir können nun auch Bilder außerhalb des Datensatzes testen.

x0 = np.mean(plt.imread('data/digit.png'),axis=2)

x1 = np.mean(plt.imread('data/digit2.png'),axis=2)

x = np.zeros((28*28,2))

x[:,0] = x0.flatten()

x[:,1] = x1.flatten()

prediction = nn1000.predict(x)

show_samples(x.T, prediction)